- LE BLOG -

|

Bonjour !

En route pour ce que j'appellerais "LE mythe (bien réel)" néo-zélandais. Enfin, "mon" mythe. (Je ne parle pas du maori tiré du calendrier des dieux du stade des All Blacks versus réalité, même si j'aimerais tout de même émettre une petite réclamation à ce sujet.) - Je vous préviens, ce n'est pas le plus court des articles, mais il y a plein de photos ! - "AWA KŌPAKA", GLACIERS

Je commence avec un retour en arrière.

Mes pérégrinations adolescentes m'ont amenée à poursuivre des études dans le tourisme. Nouveau but de ma vie : devenir "correspondante locale touristique". Grosso modo, vivre ailleurs, et répondre à la demande des voyagistes songeant à organiser des circuits et séjours "chez moi". En clair : je me la coule douce dans un des pays de mes rêves, sauf quand on me demande de travailler. Et salariée, bien entendu...

Vous vous demandez certainement où je veux en venir.

C'est simple : durant ces études, j'ai dû préparer un voyage fictif, en mettant en avant les particularités de la destination, histoire de vendre mon choix. Et, vous l'avez deviné, j'avais choisi la Nouvelle-Zélande.

J'en arrive au fait.

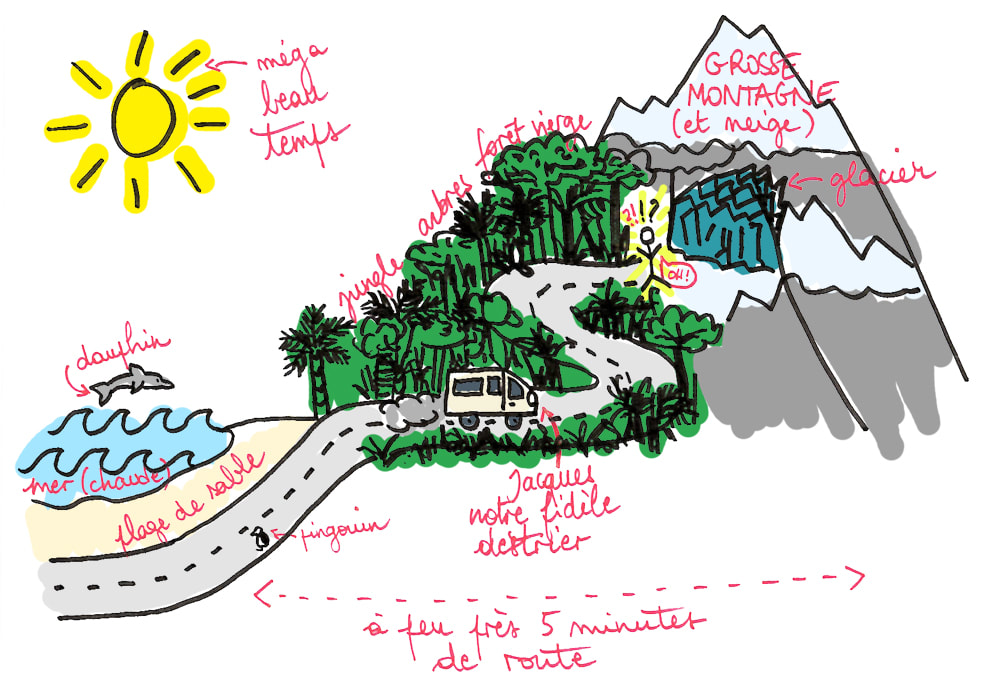

Le point qui m'avait le plus marqué, dans tout ce que j'avais pu lire et découvrir, c'était que tous les continents étaient représentés sur cette île qui s'étire "seulement" sur 1600km du nord au sud (environ deux fois la France). Plages turquoises et sable doré, hauts sommets enneigés, forêts vierges, pingouins, volcans, plaines verdoyantes... Et surtout, j'avais lu dans ce guide que des glaciers descendaient jusqu'à quelques kilomètres de la mer de Tasman (la mer qui sépare la Nouvelle-Zélande de l'Australie, on n'est pas en Antarctique). Et que l'on passe en quelques kilomètres de la plage, à la forêt vierge, au glacier. À peu près ça, donc : (on ne juge pas mon joli dessin, merci !)

C'est LE truc qui m'est resté, mon mythe, dont je vous parlais en début d'article.

Mes études étant loin derrière moi, je ne savais pas trop si c'était vraiment véridiques pour de vrai, et je n'ai pas voulu me renseigner avant notre départ. On verra ! Après notre nuit étoilée (voir l'article précédent), nous avons repris la route. Nous filons vers le nord, en longeant la côte ouest.

Autant dire qu'on se régale, avec une vue pareille !

À notre droite, sur sa partie nord, la plage est recouverte de souches et de branches, apportées par les flots. Certaines sont là depuis longtemps, d'autres se sont échouées suite aux cyclones des dernières semaines. La forêt de podocarpes descend jusqu'au sable, et les embruns créent un véritable brouillard.

Nous décidons de faire un petite photo-souvenir, et sortons notre "kit de base" piqué sur nos tenues de mariage (cravate et gilet pour mon homme, et petite couronne de fleurs, top en dentelle, débardeur blanc et short en guipure pour moi - dégoté par hasard juste avant de partir). On a bidouillé, trop compliqué de partir à l'autre bout du monde avec les tenues complètes !

Pour l'anecdote : bien que stoïques, nous étions en train de nous faire dévorer par les mouches des sables. Le temps de poser mon trépied / déclencher la photo, cela nous a pris deux minutes tout au plus... J'en suis ressortie avec plus de trente piqûres !

J'en reviens au thème initial (car oui, tout ça est lié aux glaciers...)

Notre photo sur la plage ne peut pas montrer le détail magique : durant ce tout petit instant, face à nous, un dauphin s'ébattait dans les vagues. Pour ne pas ternir la virilité de mon mari, je ne donnerai pas de détails quant à notre (son) excitation à ce moment-là...

C'est la suite qui s'avèrera déterminante. Nous reprenons la route en direction du village de Fox Glacier. Je vous laisse deviner le nom du glacier le plus proche... L'heure du test est arrivée !

Situé à une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres, Fox Glacier est un village sans charme, entièrement tourné vers le "tourisme glaciaire". Je m'attendais bêtement à un village de montagne (avec des chalets suisses, oui oui), je me retrouve finalement sur une nationale bordée par des bâtiments vantant les survols en hélicoptères, ou des marches guidées sur le glacier. Blotti contre, toujours, ces grosses collines recouvertes d'une végétation dense et humide. Pas de neige ni de glacier en vue, juste des bus... et un saloon.

Nous bifurquons en direction de la montagne. Un panneau indique "Fox Glacier - 3 km". On n'y croit pas une seule seconde.

Parce que, quand on me dit "Le glacier est à trois kilomètres", je pense à ça :

Ou alors :

Mais certainement pas à ça :

Au bout de cinq minutes chrono, la forêt disparaît et laisse place à une large vallée rocailleuse. Les sommets qui la surplombent sont plus acérés, la végétation est beaucoup plus rase. Nous nous garons, et de l'autre côté du lit des eaux de fonte, Cone Rock, une falaise de plus de 300 mètres nous fait face (300 mètres, c'est la hauteur de la Tour Eiffel...).

Autant dire que c'est très impressionnant.

C'est (malheureusement) normal : comme partout, les glaciers de Nouvelle-Zélande ont énormément reculé . Le glacier Fox n'est que l'ombre de lui-même : il a perdu près de trois kilomètres depuis le début du XXe siècle.

(Histoire de vous remonter le moral, sachez que selon cet article (en anglais), il se porterait bien mieux depuis les années 90.)

Une dernière montée nous permet d'arrivée au "bout" du chemin. Il est interdit de s'arrêter sur la quasi-totalité de cette pente, les panneaux sont clairs quant aux risques d'éboulement.

Nous arrivons à deux pas d'un glacier, il ne faut pas l'oublier, tout en marchant dans son "lit". Il y a des cascades et des torrents partout, les roches sont encore instables. C'est la montagne, elle peut être capricieuse. Nous arrivons sur une sorte de promontoire, et, oh ! Le voilà !

Nous qui connaissons ces environnements, nous ne sommes pas surpris de nous retrouver à encore une bonne centaine de mètres du glacier, de ne pas pouvoir le toucher, et ne pas avoir face à nous une glace d'un bleu turquoise éclatant.

Mais l'être humain est tel qu'il est, toujours plein de bonnes idées, et certains détestent être frustrés.

Il faut dire que la Nouvelle-Zélande ne communique pas de manière bien terrible à ce sujet. Jugez par vous même.

Il y a donc un panneau qui rappelle toutes les manières possibles de mourir en allant près du glacier, avec un bel article de presse titré "Le glacier s'effondre et tue des touristes". Ambiance garantie !

Voici le glacier, tel que nous pouvons le voir du promontoire. Ce n'est que l'extrémité, il part de bien plus haut.

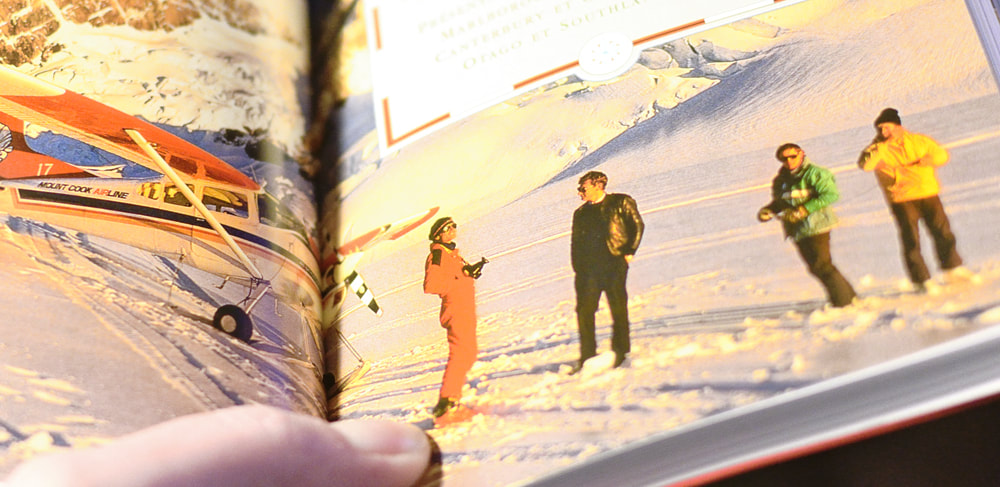

Et voici la photo présentée dans mon livre, autour de 1965.

L'angle n'est pas le même, mais cela donne une idée du recul. D'autant plus que la photo du livre ne montre pas le glacier dans son intégralité...

Du coup, je ne sais pas ce que vous en dites, mais marcher un peu plus d'un kilomètre sur un chemin de pierre, en longeant un torrent à l'eau gelée, pour me retrouver face à un glacier, aux pieds de montagnes escarpées, après 3 kilomètres de route dans la jungle...

Personnellement, je valide !

Voilà.

Le mythe est donc bien réel, c'est un des seuls glaciers au monde à descendre aussi près de la mer. Le niveau le plus bas du glacier Fox se situe à 300 mètres au dessus du niveau de la mer de Tasman.

Je ne vais pas m'étaler au sujet des autres glaciers que nous avons eu l'occasion d'approcher, ce sont ces deux-là qui étaient les plus étonnants, de par leur emplacement.

0 Commentaires

|

Copyright © Marie l'Amuse - 2012 / 2024

Aucune des photographies présentes n'est libre de droits, toute utilisation sans accord de l'auteur est strictement interdite.

Flux RSS

Flux RSS